藝術品的年齡

在經濟學人看到一篇文章〈When modern art shows its age〉,說的是當代藝術的保存問題。這挺有趣,本來以為藝品保存家只要忙著修復那些古老的作品就忙不完了,原來連十多年前的作品都有保存的難題,而且這問題已經困擾他們很久了。

在經濟學人看到一篇文章〈When modern art shows its age〉,說的是當代藝術的保存問題。這挺有趣,本來以為藝品保存家只要忙著修復那些古老的作品就忙不完了,原來連十多年前的作品都有保存的難題,而且這問題已經困擾他們很久了。

可能是昨天看了DV8的關係,今天在北美館看到這個Dieter Jung全像攝影藝術展覺得很新奇,滿腦子幻想也許哪天舞台設計會用這樣的技術。 全像攝影是什麼我還不很清楚,像信用卡的防偽雷射標籤就是這種技術做出來的,能夠讓2D的影像看起來像是3D的一樣,從不同的角度看會有不同的形狀與顏色,甚至會有移動的錯覺,展品中有個會轉動的裝置,會覺得有東西飄在空中,非常有意思。這真得要到現場看了才會知道原來藝術家可以利用這種技術變出那麼多花樣。 後來跟某M同學描述了一下,原來他碰巧才剛遇到發明這種3D立體影像技術的老先生(E Leith),老先生非常投入,看到他的學生在實驗室裡面展示給人家看,踱步出來說,喔,這樣擺不對,然後自己把裝置擺到滿意才自顧自地點頭說,good, good…聽起來好像是個有趣的人。聽說未來可能能夠拍出立體的照片,但是像顏色等技術還沒有突破。 相關連結:holography (wikipedia)這裡比較詳細。history of holography (holophile)這個網站似乎比較容易理解。

DV8, Just for show 剛買票的時候以為還要很久很久以後才看得到,沒想到很久很久來得這麼快。也去得這麼快。喜歡戲劇的原因可能包括小王子狐狸的期待理論:你在好幾個月前把票買好,讓它躺在抽屜裡面,隨著一天天接近,光是心裡放著期待,就會感到快樂。

為何去看軍史館殺人事件,因為這年頭已經不時興這種沈重的主題跟表現方式了,這年頭我們愛反諷、愛犬儒、愛文字遊戲,愛在哈哈大笑之後自憐流淚躲起來。這種古典知識份子式的憤怒,這年頭很難看見了。

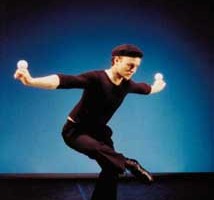

IxBE par la Compagnie Jérôme Thomas 兩廳院實驗劇場 今天見到了一位真正的小丑。西洋文學的傳統裡,小丑講話顛三倒四,卻往往是至理名言,看似瘋狂,卻是是所有人裡面最清醒的。 時髦的電子音樂,有點電影盲劍俠配樂的那種調調,帶了點東洋風。舞台大約是空的,背後一片泛著藍光的白幕,然後就是一身黑衣黑褲的表演者跟他的各種白球,表演者的身體和球配合著音效與燈光巧妙移動,說穿了就是雜耍,但又比印象中的雜耍特技高明,在精湛的肢體動作外,球的在場/不在場、球動/人動的反覆辯證,總覺有著超越肢體之外的濃濃禪意。雜耍可以跟太極拳的禪意相通,完全超出我的想像。

L’homme d’Hus par la compagnie La Mère Boitel 兩廳院實驗劇場 就是像左圖看到的粗糙的木架子,這玩意兒長得不怎麼樣,但是非常好玩,可以像圖裡面看到的整齊的疊起來,數目一多,會稍稍歪向一邊,兩疊各歪向不同方向的就可以形成一道封閉的尖頂門,如果把木架的腳兩個兩個釘在一起,讓它們可以活動,一堆以後可以繞成一個向針球一樣的立體圓輪,如果攤開反過來擺在地上,拉動最前面一個後面就會跟著動,像身上長了刺的蜈蚣一樣在地上爬,如果把它們分開來,隨意丟成一堆,木條交互穿插,形成一個木堆,人可以在上面爬來爬去。就像是一種大型的樂高玩具,一個元素,隨便亂疊亂組合,就可以生出一堆不一樣的東西,不過這也不是人人能玩,要很有力氣,不怕受傷的特技馬戲團員才玩得了。

法國土哈克劇團的表演《一隻戴手套的鳥》,表演開始前其中一名團員像導覽員一樣跟大家介紹土哈克的歷史,說土哈克有三種族群,男人女人、企鵝、跟專吃小孩的狐狸跟狼,你無法在地圖上找到土哈克國,因為土哈克存在於垂直的空間,而地圖只告訴你水平的空間,表演場景設在土哈克的企鵝時期,說是狼跟狐狸來了人們都張著嘴發抖,每個人身邊像守護天使般的企鵝就跳到人的嘴巴裡面去,於是每個人的肚子裡都有一隻企鵝。

六尺風雲的Claire在第三季成了藝術學校新生,遇到一位幾乎是有躁鬱症傾向的藝術家老師,他說,藝術就是讓你會想要嘔吐的東西。 目前北美館有一間展覽室正在展出這種極品。光看展覽的名稱本來也不怎麼吸引人:2004典藏常設展,逛著逛著不常有太驚喜的感覺。不過呢,這裡面很進步地夾帶了一小間限制級的展覽間,入口處還立了一個小牌,說裡面的作品可能不適宜小孩,請家長自行斟酌等等之類的。